| 吹屋町と高瀬舟の船着場 |

2013. 11. 5(火) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

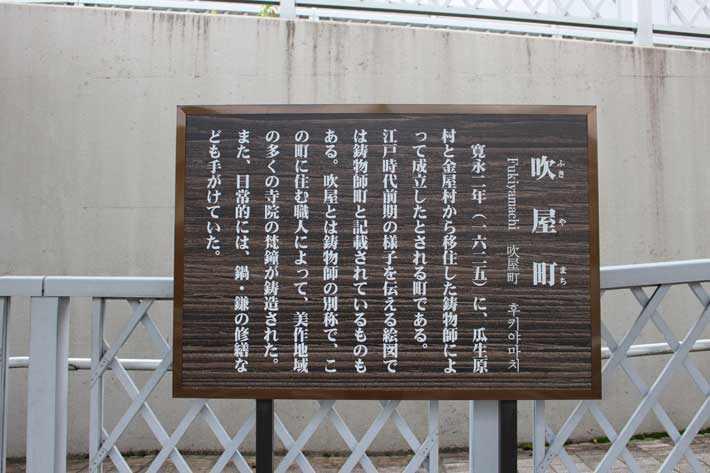

吹屋町 【ふきやまち】 寛永二年(一六二五)に、瓜生原村と金屋村から移住した鋳物師によって成立したとされる町である。江戸時代前期の様子を伝える絵図では鋳物師町と記載されているものもある。吹屋とは鋳 吹屋町 【ふきやまち】 寛永二年(一六二五)に、瓜生原村と金屋村から移住した鋳物師によって成立したとされる町である。江戸時代前期の様子を伝える絵図では鋳物師町と記載されているものもある。吹屋とは鋳

...続きを読む |

|

|

| 鍛冶町と宗道神社 |

2013. 11. 28(木) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

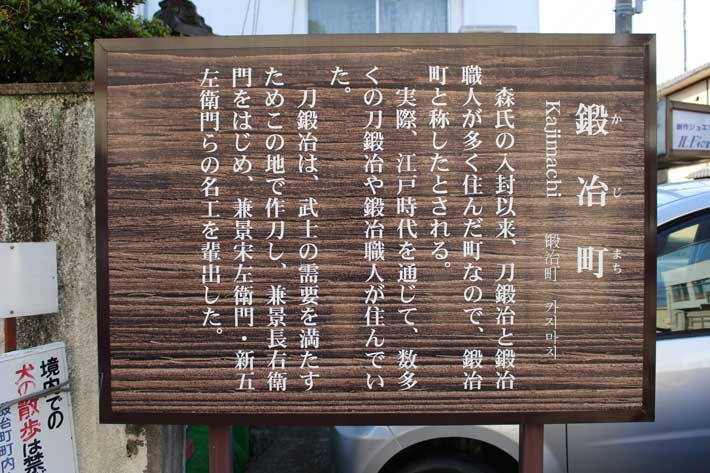

鍛冶町 【かじまち】 森氏の入封以来、刀鍛冶と鍛治職人が多く住んだ町なので、鍛冶町と称したとされる。 実際、江戸時代を通じて、数多くの刀鍛冶や鍛治職人が住んでいた。 刀鍛冶は、武士の需要を満た 鍛冶町 【かじまち】 森氏の入封以来、刀鍛冶と鍛治職人が多く住んだ町なので、鍛冶町と称したとされる。 実際、江戸時代を通じて、数多くの刀鍛冶や鍛治職人が住んでいた。 刀鍛冶は、武士の需要を満た

...続きを読む |

|

|

|

| 新魚町の町並みと三寶荒神社 |

2013. 11. 5(火) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

新魚町 【しんうおまち】 城下町の初期には、現在の元魚町に魚類を扱う商人を置いたが、後に、この町で魚類を扱うようになったので、新魚町と称するようになったと言われる。 十七世紀初め頃の話に古魚町の 新魚町 【しんうおまち】 城下町の初期には、現在の元魚町に魚類を扱う商人を置いたが、後に、この町で魚類を扱うようになったので、新魚町と称するようになったと言われる。 十七世紀初め頃の話に古魚町の

...続きを読む |

|

|

| 元魚町商店街 |

2013. 11. 17(日) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

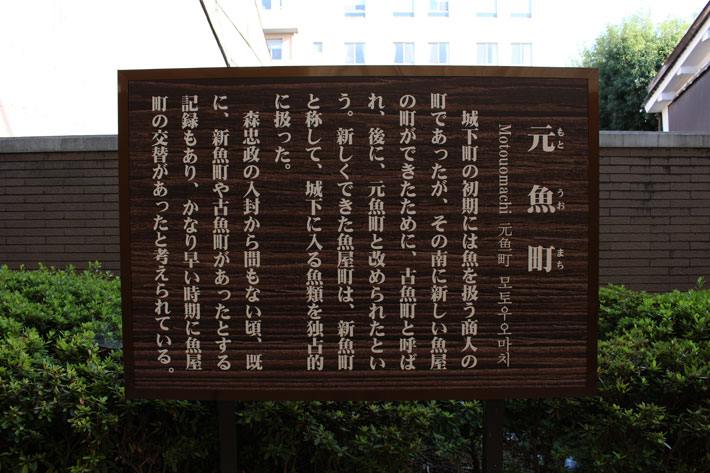

元魚町 【もとうおまち】 城下町の初期には魚を扱う商人の町であったが、その南に新しい魚屋の町ができたために、古魚町と呼ばれ、後に、元魚町と改められたという。新しくできた魚屋町は、新魚町と称して、城 元魚町 【もとうおまち】 城下町の初期には魚を扱う商人の町であったが、その南に新しい魚屋の町ができたために、古魚町と呼ばれ、後に、元魚町と改められたという。新しくできた魚屋町は、新魚町と称して、城

...続きを読む |

|

|

|

| 本町二丁目・三丁目の商店街 |

2013. 12. 10(火) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

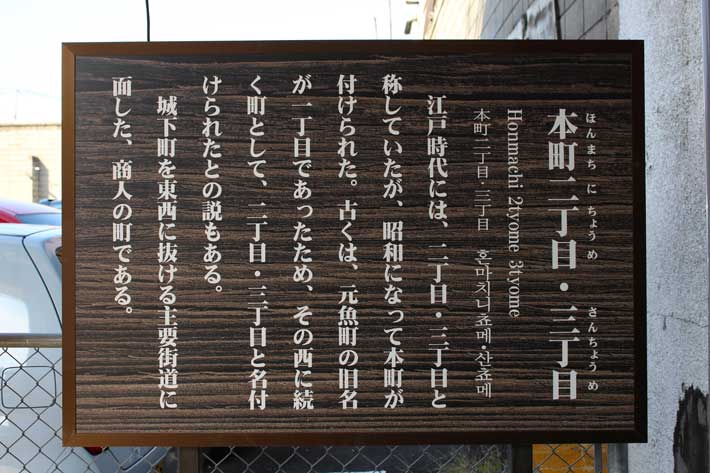

本町二丁目・三丁目 【ほんまちにちょうめ・さんちょうめ】 江戸時代には、二丁目・三丁目と称していたが、昭和になって本町が付けられた。古くは、元魚町の旧名が一丁目であったため、その西に続く町として、 本町二丁目・三丁目 【ほんまちにちょうめ・さんちょうめ】 江戸時代には、二丁目・三丁目と称していたが、昭和になって本町が付けられた。古くは、元魚町の旧名が一丁目であったため、その西に続く町として、

...続きを読む |

|

|

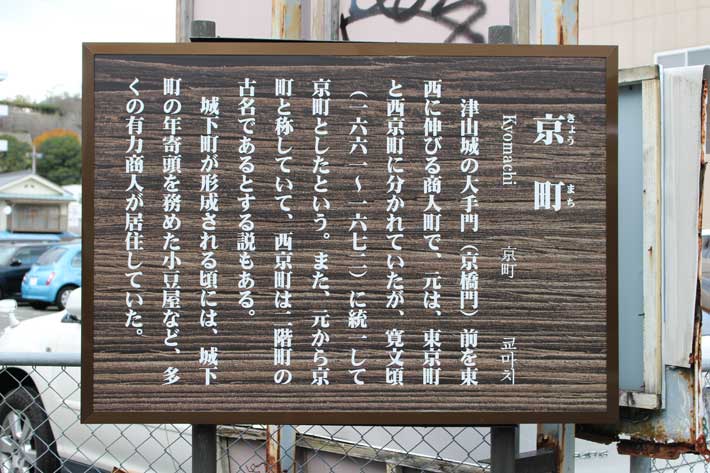

| 京町と商店街 |

2013. 11. 12(火) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

京町 【きょうまち】 津山城の大手門(京御門)前を東西に伸びる商人町で、元は、東京町と西京町に分かれていたが、寛文頃(一六六一〜一六七二)に統一して京町としたという。また、元から京町と称していて、 京町 【きょうまち】 津山城の大手門(京御門)前を東西に伸びる商人町で、元は、東京町と西京町に分かれていたが、寛文頃(一六六一〜一六七二)に統一して京町としたという。また、元から京町と称していて、

...続きを読む |

|

|

|

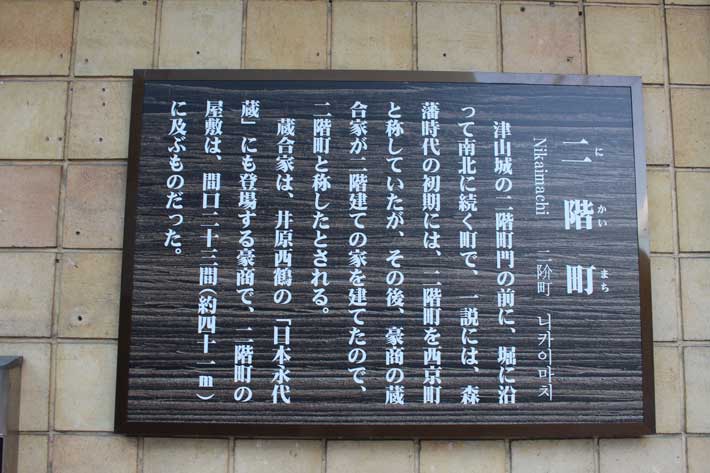

| 二階町のお店 |

2013. 11. 16(土) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

二階町 【にかいまち】 津山城の二階町門の前に、堀に沿って南北に続く町で、一説には、森藩時代の初期には、二階町を西京町と称していたが、その後、豪商の蔵合家が二階建ての家を建てたので、二階町と称した 二階町 【にかいまち】 津山城の二階町門の前に、堀に沿って南北に続く町で、一説には、森藩時代の初期には、二階町を西京町と称していたが、その後、豪商の蔵合家が二階建ての家を建てたので、二階町と称した

...続きを読む |

|

|

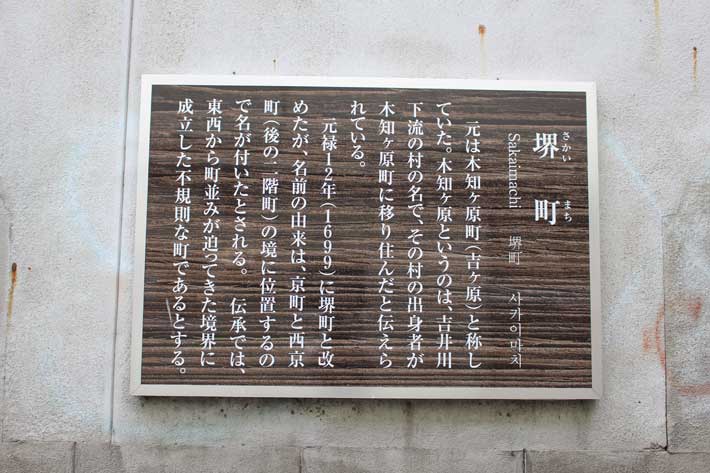

| 入り組んだ町並み堺町 |

2013. 11. 12(火) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

堺町 【さかいまち】 元は木知ヶ原町(吉ヶ原)と称していた。木知ヶ原というのは、吉井川下流の村の名で、その村の出身者が木知ヶ原町に移り住んだと伝えられている。 元禄十二年(一六九九)に境町と 堺町 【さかいまち】 元は木知ヶ原町(吉ヶ原)と称していた。木知ヶ原というのは、吉井川下流の村の名で、その村の出身者が木知ヶ原町に移り住んだと伝えられている。 元禄十二年(一六九九)に境町と

...続きを読む |

|

|

|

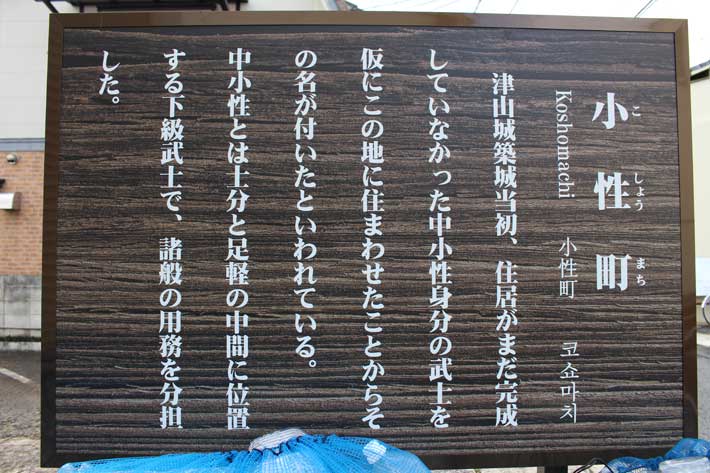

| 小性町と西松旅館 |

2013. 11. 12(火) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

小性町 【こしょうまち】 津山城築城当初、住居がまだ完成していなかった中小姓身分の武士を仮にこの地に住まわせたことからその名が付いたといわれている。中小姓とは士分と足軽の中間に位置する下級武士で 小性町 【こしょうまち】 津山城築城当初、住居がまだ完成していなかった中小姓身分の武士を仮にこの地に住まわせたことからその名が付いたといわれている。中小姓とは士分と足軽の中間に位置する下級武士で

...続きを読む |

|

|

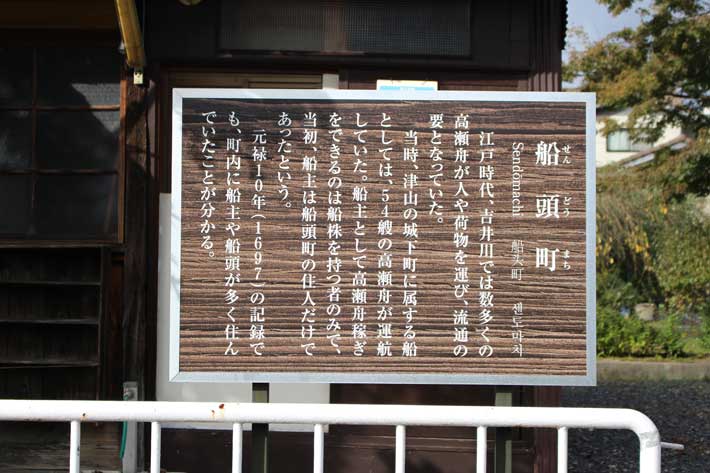

| 船頭町と吉井川 |

2013. 11. 12(火) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

船頭町 【せんどうまち】 江戸時代、吉井川では数多くの高瀬舟が人や荷物を運び、流通の要となっていた。 当時、津山の城下町に属する船としては、五十四艘の高瀬舟が運航していた。船主として高瀬舟稼ぎを 船頭町 【せんどうまち】 江戸時代、吉井川では数多くの高瀬舟が人や荷物を運び、流通の要となっていた。 当時、津山の城下町に属する船としては、五十四艘の高瀬舟が運航していた。船主として高瀬舟稼ぎを

...続きを読む |

|

|

|

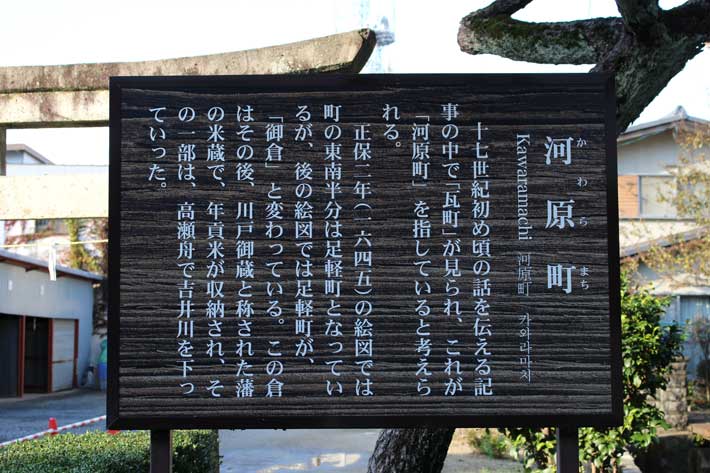

| 河原町とその通り |

2013. 11. 16(土) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

河原町 【かわらまち】 十七世紀初め頃の話を伝える記事の中で「瓦町」が見られ、これが「河原町」を指していると考えられる。 正保二年(一六四五)の絵図では町の東南半分は足軽町となっているが、後の絵 河原町 【かわらまち】 十七世紀初め頃の話を伝える記事の中で「瓦町」が見られ、これが「河原町」を指していると考えられる。 正保二年(一六四五)の絵図では町の東南半分は足軽町となっているが、後の絵

...続きを読む |

|

|

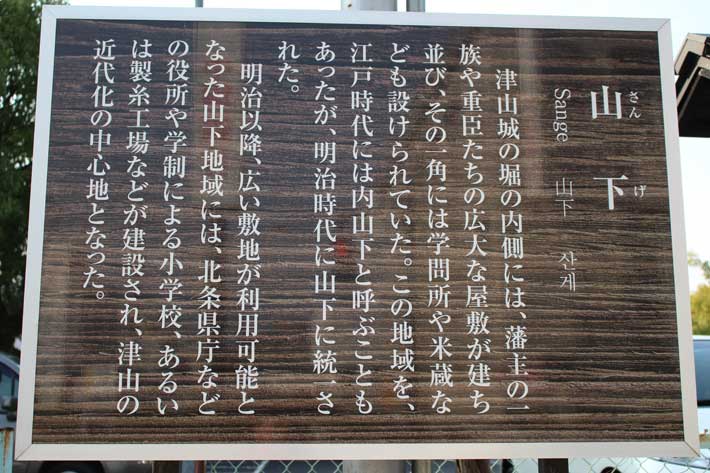

| 山下と津山城 |

2013. 11. 10(日) |

| 観光 / 町歩き 城西地区 |

山下 【さんげ】 津山城の堀の内側には、藩主の一族や重臣たちの広大な屋敷が建ち並び、その一角には学問所や米蔵なども設けられていた。この地域を、江戸時代には内山下と呼ぶこともあったが、明治時代に山下 山下 【さんげ】 津山城の堀の内側には、藩主の一族や重臣たちの広大な屋敷が建ち並び、その一角には学問所や米蔵なども設けられていた。この地域を、江戸時代には内山下と呼ぶこともあったが、明治時代に山下

...続きを読む |

|

|

|

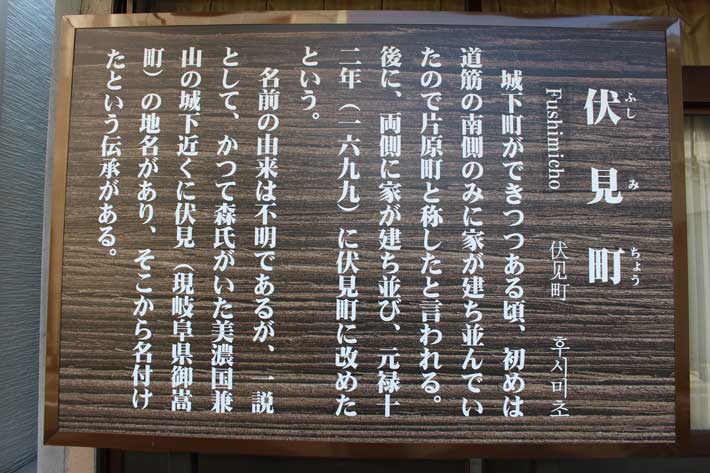

| 伏見町とイズミ |

2013. 11. 16(土) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

伏見町 【ふしみちょう】 城下町ができつつある頃、初めは道筋の南側のみに家が建ち並んでいたので片原町と称したと言われる。後に、両側に家が建ち並び、元禄十二年(一六九九)に伏見町に改めたという。 伏見町 【ふしみちょう】 城下町ができつつある頃、初めは道筋の南側のみに家が建ち並んでいたので片原町と称したと言われる。後に、両側に家が建ち並び、元禄十二年(一六九九)に伏見町に改めたという。

...続きを読む |

|

|

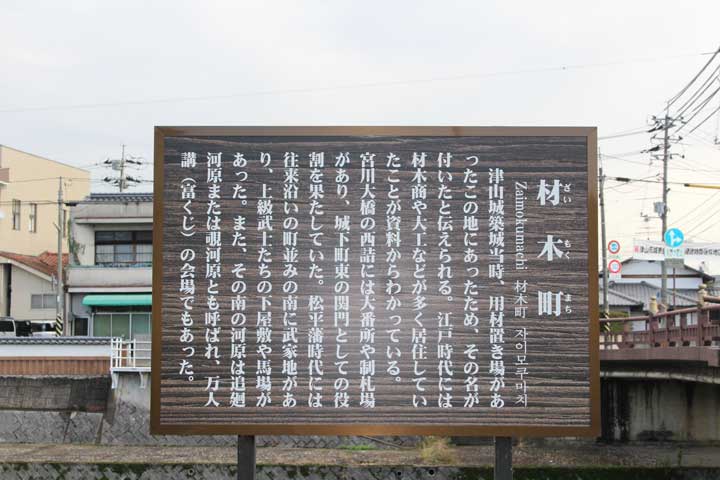

| 材木町と東大番所跡 |

2013. 11. 9(土) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

材木町 【ざいもくまち】 津山城築城当時、用材置き場があったこの地にあったため、その名が付いたと伝えられる。江戸時代には材木商や大工などが多く居住していたことが資料からわかっている。宮川大橋の西 材木町 【ざいもくまち】 津山城築城当時、用材置き場があったこの地にあったため、その名が付いたと伝えられる。江戸時代には材木商や大工などが多く居住していたことが資料からわかっている。宮川大橋の西

...続きを読む |

|

|

|

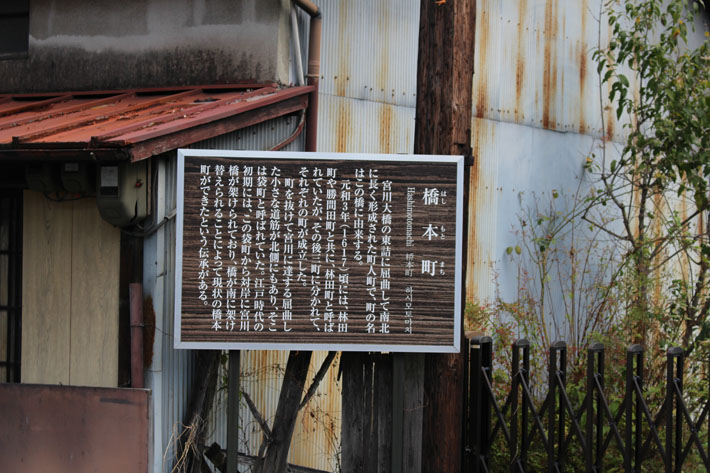

| 橋本町と宮川大橋 |

2013. 11. 9(土) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

橋本町 【はしもとまち】 宮川大橋の東詰めに屈曲して南北に長く形成された町人町で、町の名はこの橋に由来する。元和三年(一六一七)頃には、林田町や勝間田町と共に、林田町と呼ばれていたが、その後三町 橋本町 【はしもとまち】 宮川大橋の東詰めに屈曲して南北に長く形成された町人町で、町の名はこの橋に由来する。元和三年(一六一七)頃には、林田町や勝間田町と共に、林田町と呼ばれていたが、その後三町

...続きを読む |

|

|

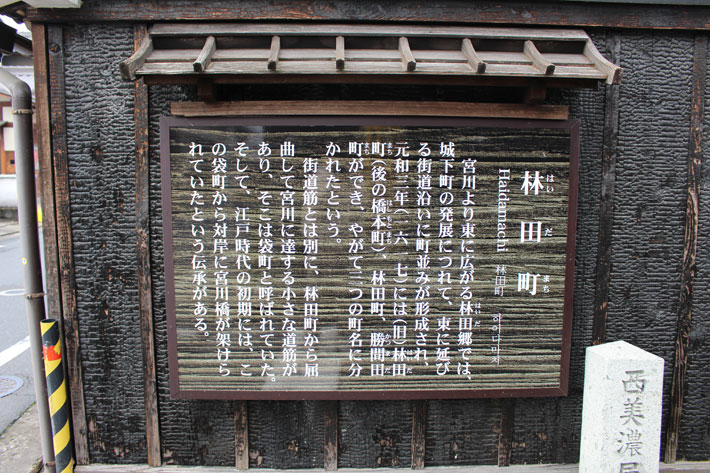

| 林田町とその町並み |

2013. 11. 9(土) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

林田町 【はいだまち】 宮川より東に広がる林田【はいだ】郷では、城下町の発展につれて、東に延びる街道沿いに町並みが形成され、元和三年(一六一七)には(旧)林田町【はいだまち】(後の橋本町【はしもと 林田町 【はいだまち】 宮川より東に広がる林田【はいだ】郷では、城下町の発展につれて、東に延びる街道沿いに町並みが形成され、元和三年(一六一七)には(旧)林田町【はいだまち】(後の橋本町【はしもと

...続きを読む |

|

|

|

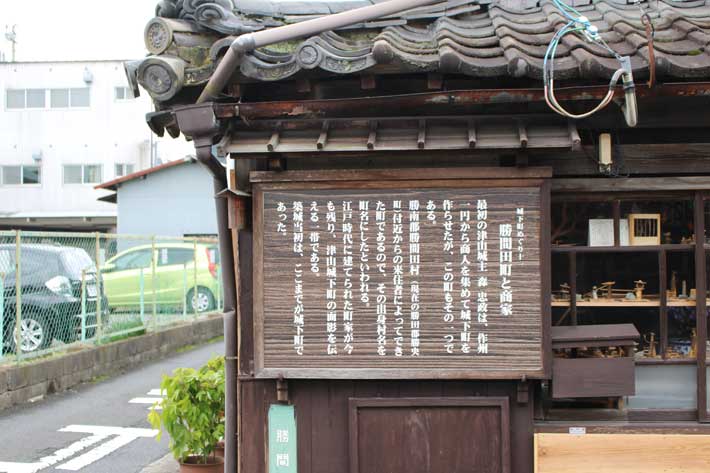

| 勝間田町と商屋 |

2013. 11. 6(水) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

勝間田町 【かつまだまち】 最初の津山城主 森 忠政は、作州一円から商人を集めて城下町を作らせたが、この町もその一つである。 勝南郡勝間田村(現在の勝田郡勝央町)付近からの来住者によってできた町 勝間田町 【かつまだまち】 最初の津山城主 森 忠政は、作州一円から商人を集めて城下町を作らせたが、この町もその一つである。 勝南郡勝間田村(現在の勝田郡勝央町)付近からの来住者によってできた町

...続きを読む |

|

|

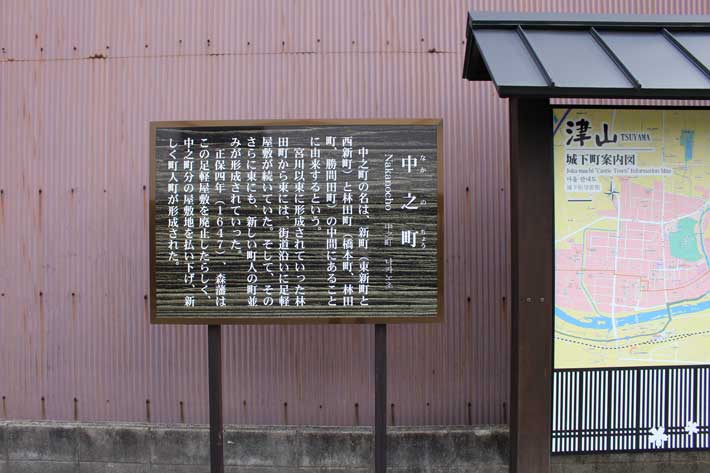

| 中之町と作州城東屋敷 |

2013. 12. 15(日) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

中之町 【なかのちょう】 中之町の名は、新町(東新町、西新町)と林田町(橋本町、林田町、勝間田町)の中間にあることに由来するという。 宮川以東に形成されていった林田町からは東には、街道沿いに足軽 中之町 【なかのちょう】 中之町の名は、新町(東新町、西新町)と林田町(橋本町、林田町、勝間田町)の中間にあることに由来するという。 宮川以東に形成されていった林田町からは東には、街道沿いに足軽

...続きを読む |

|

|

|

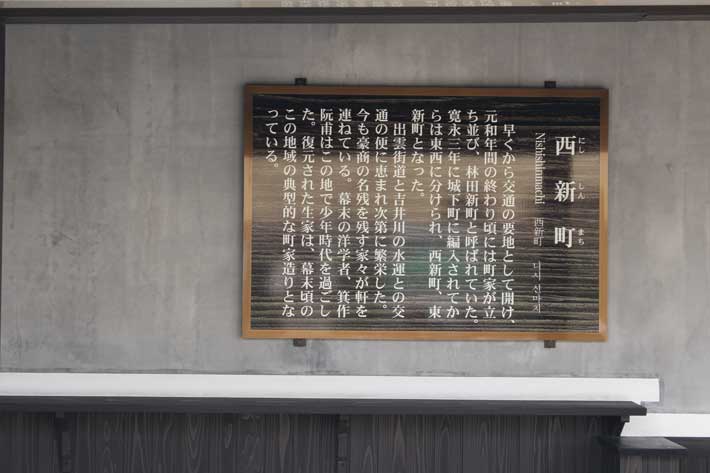

| 西新町と町家 |

2013. 12. 18(水) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

西新町 【にししんまち】 早くから交通の要地として開け、元和年間の終わり頃には町家が立ち並び、林田新町と呼ばれていた。寛永三年に城下町に編入されてからは東西に分けられ、西新町、東新町となった。 西新町 【にししんまち】 早くから交通の要地として開け、元和年間の終わり頃には町家が立ち並び、林田新町と呼ばれていた。寛永三年に城下町に編入されてからは東西に分けられ、西新町、東新町となった。

...続きを読む |

|

|

| 東新町の道なり |

2013. 12. 18(水) |

| 観光 / 町歩き 城東地区 |

東新町 【ひがししんまち】 出雲街道沿いの城東地区は、元は町人町と足軽町の混在地で、寛永三年(一六二六)に城下町に編入される前は林田新町と呼ばれ、この時、東新町と西新町に分かれたという。 城下町 東新町 【ひがししんまち】 出雲街道沿いの城東地区は、元は町人町と足軽町の混在地で、寛永三年(一六二六)に城下町に編入される前は林田新町と呼ばれ、この時、東新町と西新町に分かれたという。 城下町

...続きを読む |

|

|

|